富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔

歴史と自然−野鳥−山野草木-なんでも館−吉田うどん−クイズ−富士山検定考−ショッピング(広告)

|

富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔 |

|

|||

| 情報源−過去総目次−リンク−ご挨拶−メール−プライバシーポリシー | ||||

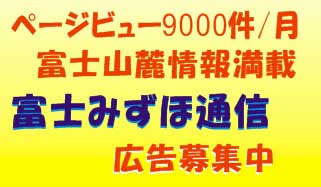

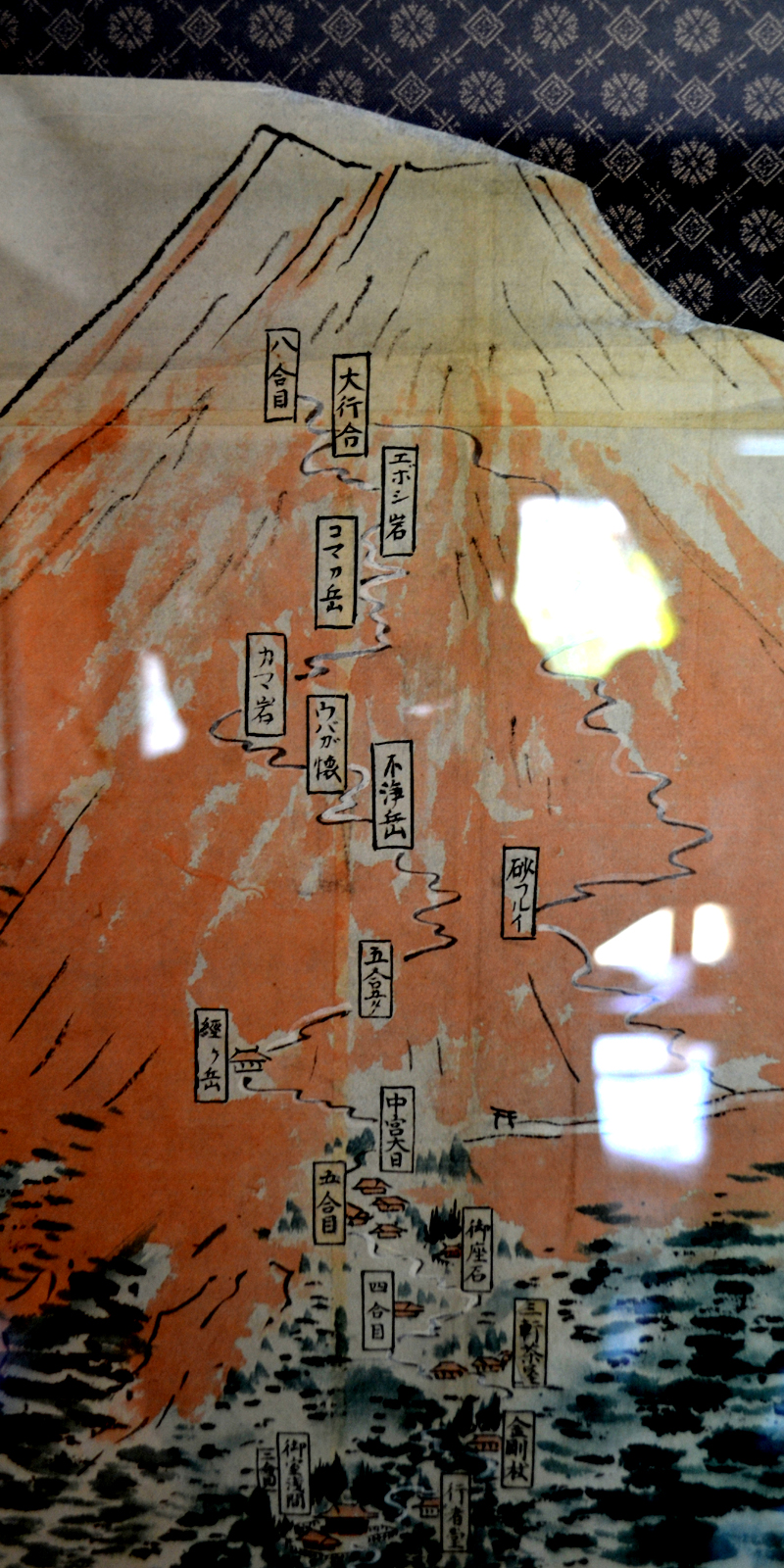

2013年8月 南アルプス市の志村家に残されていた 富士吉田市上吉田の江戸の絵図 |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| 山梨日日新聞(2013/7/11)で紹介された上吉田の絵図です。 天気が良すぎて、絵図のカバーガラスに外の光が反射してところどころ白くなっていますが、ご容赦下さい。 できたら、ガラスの反射がないところで、もう一度撮影できたら良いなーと思っています。 反射ができるだけ無いように撮影したので、上下に分かれてしまい、またいびつになっています。 この絵図ですが、描かれている図から江戸時代の上吉田の様子を描いた絵図だと思われます。 このような江戸時代の様子を伝える絵図が都留市の森嶋家に残されていて、1800年頃の甲斐国史編纂時の絵図であることが分かっています。森嶋家の絵図には上吉田の絵図がないので、今回公開された志村家の絵図は当時の様子を伝える貴重な資料の一つと言えます。 |

|||||||||||

|

|

||||||||||

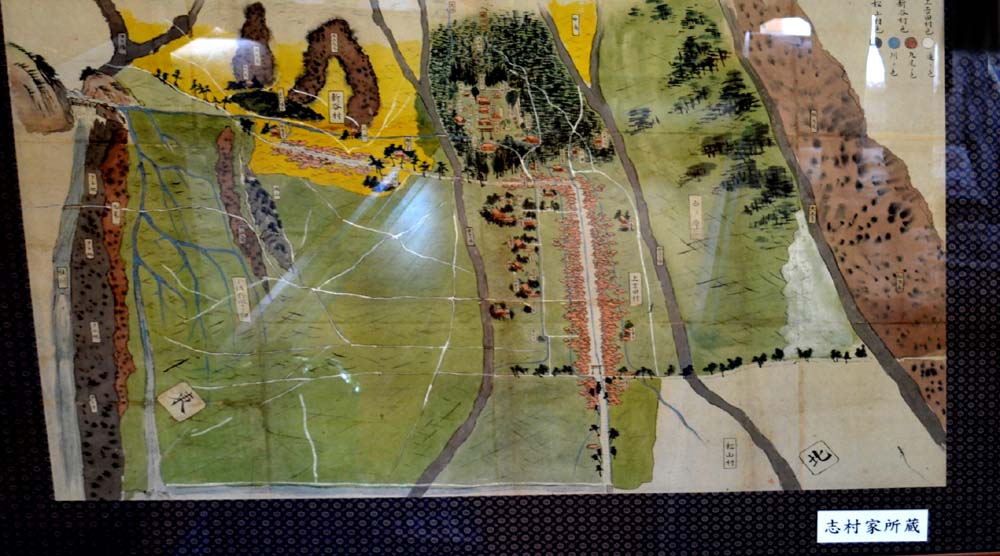

| 上左:今回の絵図の浅間神社の部分 、上右:大正時代頃の浅間神社見取り図(S57東宮修理報告書より) | |||||||||||

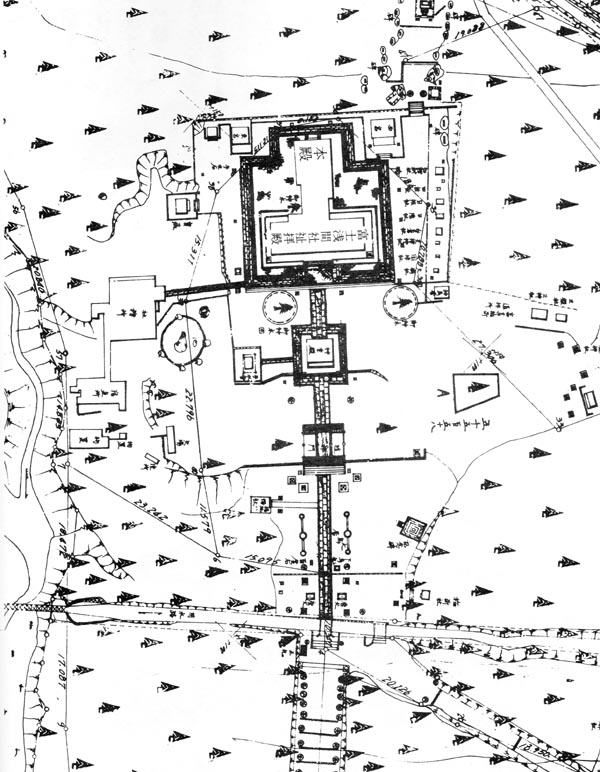

| ところで、この絵図が江戸時代の様子を伝える絵図だと考えられるのは、上左の上浅間境内の様子で推定できます。 その理由は中央下に仁王門があることです。 江戸から明治に入って起こった廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)で仏教系の建造物は破壊され、撤去されたのですが、その時仁王門も取り壊されたと言われています。ですから仁王門があるのは江戸時代の絵と言えます。 また、上左の絵図では神楽殿右下の建物の名前が消えていますが、江戸末までここには護摩堂がありました。これも仁王門とおなじく廃仏毀釈で壊されました。 中央左には「鐘楼」が描かれていますが、これも撤去されています。 仏教色はことごとく破壊されるか、撤去されたのですが、現在も残る石灯篭の卍模様はそのまま残っています。 明治維新は富士信仰にとっても大変な変革期だったんですね。 上右図は大正時代頃の浅間神社の見取り図です。仁王門があった位置はこの図の外ですが、護摩堂や鐘楼が無いのは分かります。 |

|||||||||||

| 絵図に水路が描かれているのも珍しいです。 上図の大鳥居手前の水路が右図の上吉田村中心の参道中央と家の並びの左右に分かれて流れています。 これは福地用水ですが、現在も大鳥居手前を流れて家並みの左右に流れています。 しかし、中央の通りの水路は明治に入り道の左右に移動されました。 (富士みずほ通信「上吉田の変遷」) この水路も江戸時代の様子を伝えていると言えます。 上吉田村入り口に鳥居があります。これは現在の金鳥居です。この十字路を横に走る道には松並木が描かれています。今ではあまり呼ぶ人もいなくなりましたが、ここが「並木通り」と呼ばれていた所以ではないでしょうか。 街並みの後ろにある多くのお寺は現在でも残っています。 |

|

||||||||||

|

|||||||||||

| この絵図を見ている時に「どうして山頂まで道が描かれていないのでしょうか」と疑問が聞かれました。 なるほど、八合目までしか描かれていません。 多分、上吉田地区の絵図なので領域内だけを書いたのではないかと、後になって考えています。 今も八合目から上は浅間大社の領地ですが、当時もそのために、この絵図では八合目までしか描かれていないのかも知れません。 この絵図では山頂右上の白山岳部分が切り取られたようになっていました。 これにも「どうしてでしょうか」と疑問がありましたが、これは全く分かりませんでした。 まだまだこの絵図を見ていると、色々なことが疑問となって湧き出てきます。 そのたびに、過去の資料を調べ、解明していく作業は、大変面白く、興味あることです。 今回公開していただいた志村家に感謝いたします。 (左の絵図の白い斑点も反射で写らなかった部分です) |

|||||||||||

| ↑頁トップへ 富士北麓−瑞穂通信=富士みずほ通信 http://www.fjsan.net | |||||||||||