富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔

歴史と自然−野鳥−山野草木-なんでも館−吉田うどん−クイズ−富士山検定考−ショッピング(広告)

|

富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔 |

|

|||

| 情報源−過去総目次−リンク−ご挨拶−メール−プライバシーポリシー | ||||

| 富士山頂 今昔 富士山頂を古写真で巡る |

富士山頂の今昔だが、ここでは昭和初期のポストカードに写された富士山頂のシーンでお鉢めぐりをしてみよう。 | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 吉田口を登ると山頂は久須志神社だ。ここから富士山頂を左回りに大日岳、伊豆岳、浅間大社奥宮、剣ヶ峰、白山岳、久須志岳と回る。 久須志神社に参拝し、最初の峰、大日岳に向うと山口屋、東京屋、扇屋、3軒の山小屋がある。江戸時代は12件の石室があったようだ。左の写真は昭和初期の山小屋だ。大日岳、伊豆岳、成就岳を越えると東安河原にでる。現在はここにNTT山頂分室がある。昭和初期はここに気象観測所があった。左の写真2の右上の建物だ。下にある鳥居の向こうに銀名水がある。写真3は浅間大社奥宮と成就岳だが、中間が東安河原で写真2を別の角度から撮影した構図になっている。測候所の建物がないので、撮影時期は昭和2年以前だ。写真5は野中至が昭和2年東安河原に建設した私設測候所だ。写真2と反対の方向から撮影されている。 |

|||||||||||||||

| 写真1 久須志神社に続く山小屋 | |||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 写真5 東安河原野中測候所S2年 | |||||||||||||||

| 写真2 測候所と銀名水 | |||||||||||||||

|

|

|

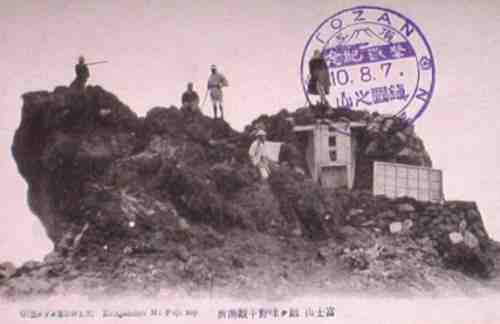

後方の峰は剣ヶ峰と思われる。写真6は剣ヶ峰の野中測候所、これは明治28年最初に剣ヶ峰に造ったものと思える。(スタンプの日付は大正10年8月7日)奥宮の近くに駒ケ岳(写真7)がある。ここは、小さい峰だが聖徳太子が黒駒に乗ってきたとき休憩した場所と言われたことに由来して付けられたという。 | ||||||||||||

| 写真6 剣ヶ峰野中測候所M28年? | 写真3 奥宮と成就岳 | 写真4 浅間大社奥宮 | |||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

| 写真7 駒ヶ岳 | 写真8 銀名水 | 写真9 コノシロ池と剣ヶ峰 | |||||||||||||

|

駒ケ岳、三島岳を過ぎ馬の背の急坂の先が剣ヶ峰、富士山最高峰だ。(写真9)三島岳横にコノシロ池がある。剣ヶ峰を下り、西安河原にでると大沢崩れ上を通り、白山岳、久須志岳を越えて久須志神社に戻る。白山岳手前に釈迦の割石(写真10)があるが、現在は危険で通れない。白山岳と久須志岳の間に金名水がある。 | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

| 写真9 剣ヶ峰 | |||||||||||||||

| 写真10 釈迦の割石 | 写真11 金名水 | ||||||||||||||

| ↑頁トップへ 富士北麓−瑞穂通信=富士みずほ通信 http://www.fjsan.net | |||||||||||||||