富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔

歴史と自然−野鳥−山野草木-なんでも館−吉田うどん−クイズ−富士山検定考−ショッピング(広告)

|

富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔 |

|

|||

| 情報源−過去総目次−リンク−ご挨拶−メール−プライバシーポリシー | ||||

|

|

|

|

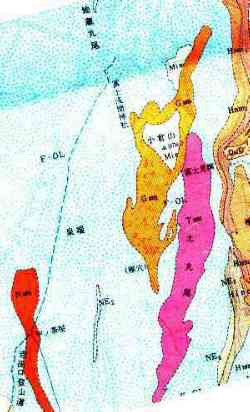

雁の穴の探索は比較的大きな流れ穴と崩れ穴の観察が中心となり、合わせてその周辺に散在する縦穴を観察します。写真右はその入り口ですが、ここが本当に入り口という感じです。 下の図は雁の穴全体図です。(図の穴と穴との間の25Kのk文字は「間」の略で約1.818m(富士吉田市教育委員会回答))また、右下に雁の穴溶岩流の図を引用しました。(溶岩流の図は1968津屋氏の富士火山地質図から) |

|

|

|

|

雁の穴全体では、溶岩ドームのように中央が盛り上がった山のようになっています。中に空気が温まって、溶岩を盛り上げたまま冷えたものでしょうか。崩れ穴はその中央部が崩れてポッカリ大きな穴が開いたもののようです。(写真下) 崩れ穴は溶岩洞窟の天井が取れた形ですので、入り口は窪地になっています。そこに入ると少し涼しさを感じます。 |

|

|

|

| 崩れ穴の内部を覗くと、天井からいくつかの光が射し込んでいます。丁度松などの木の太さの穴です。昔、木があって枯れてなくなったのかも知れません。 |

|

|

崩れ穴の底にはシダやコケがあります。 夏には黄色のヒカリゴケが発生するとの解説がありますが、そのほかにも緑のコケや葉が裏返しになるウラハグサ(写真左)などちょっと変った世界を体験できます。 |

|

流れ穴(右)は案内板のすぐ近くにあります。 |

|

|

その他の竪穴は、深さが5mぐらいあり、まっすぐに井戸のような形になっています。 流れ穴の近くに3ヶ所かたまってあります。 流れ穴と崩れ穴の間にちょっとした高台があり、そこにも3ヶ所あります。 雁の穴に向かう林道脇にも1ヶ所あります。(左写真)でも16個全部は確認できませんでした。 |

|

|

雁の穴は船津胎内洞窟のように中に入って洞窟内を観察するようにはなっていません。また、崩れ穴の片側には「子持ちキクガシラ」と呼ばれるコウモリが住んでいるそうですので、できるだけ外からの観察にとどめましょう。出来れば入り口を入れなくするなどの保全処置も必要だと思います。自然観察地域として紹介しながら、このように規制を呼びかけるのも矛盾しますが、自然との共存が必要な時代だと思いますので関係各位の努力を期待します。 |

↑頁トップへ 富士北麓−瑞穂通信=富士みずほ通信 http://www.fjsan.net