富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔

歴史と自然−野鳥−山野草木-なんでも館−吉田うどん−クイズ−富士山検定考−ショッピング(広告)

|

富士みずほ通信 今月の表紙−目次-マル得情報−写真館−絵画館−登山−周遊−温泉−歳時記−今昔 |

|

|||

| 情報源−過去総目次−リンク−ご挨拶−メール−プライバシーポリシー | ||||

2012年12月 初冬の富士の雪形を楽しもう |

||||||||||||

|

||||||||||||

|

A 初冬の朝、富士は紅色に染まります。(富士吉田2012/11/20)

|

||||||||||||

|

|

|||||||||||

|

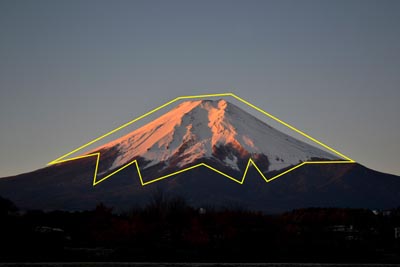

B ギザギザ富士(富士吉田11/20)

|

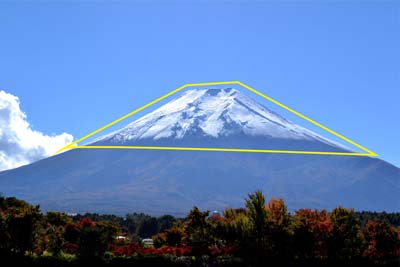

C 一文字富士(富士吉田11/2)

|

|||||||||||

| 富士の雪形はお山全体が晩秋と初冬で大きく変わり、上右のように晩秋の「一文字富士」から初冬は上左の「ギザギザ富士」になります。初冬の富士山は見慣れた姿ですね。 これは、真冬から初春までの長い期間、この姿が続くからではないでしょうか。 「一文字富士」は雪の降り始めのちょっとの期間しか見ることができない、賞見期限が短い雪形なのです。そのため、富士山の姿としては珍しい雪形と言えます。 「ギザギザ富士」はなぜ冬の長い期間見ることができるのでしょうか。疑問になりますね。 それは、ギザギザの下側は森林で雪が降っても、木の上に雪が積もらないで下に落ちてしまい、遠くから見ると雪がないように見えるので、冬の間ずーっとこの姿が続くからです。 それでは、雪が降った直後もこの姿でしょうか。新たな疑問がでますね。 雪が降った直後は、林の部分も真っ白になります。「真っ白富士」ですね。(下の写真)林の雪は陽が射すとすぐに落ちてしまうので、昼間になると上左のようになってしまいます。「真っ白富士」は「一文字富士」よりもっと賞見期限が短い雪形ですね。 |

||||||||||||

|

|

|||||||||||

|

D 真っ白富士(富士吉田2004年)

|

E 真っ白富士(富士河口湖町船津2008年3月)

|

|||||||||||

| ところで「富士の雪形」の「賞見期限」は私が作った造語で、「賞味期限」をもじったものです。 「富士の雪形」には長期間見ることができるものと、短期間で消えてしまうものがあります。長期間見ることができて誰にでも分かりやすい雪形が観察しやすく、短期間で消えてしまうものは観察が難しいと言えます。 観察しやすい雪形を横綱、観察しづらい雪形を十両などと格付けしてみると面白いかも知れませんね。 そう考えると今回紹介する「カエルくん」「ふう爺さん」「鳳凰」などはどうなるでしょうか。 以前にも紹介していますが、12月観察できる「富士の雪形」を紹介します。 |

||||||||||||

| ふう爺さん(↓、富士河口湖町船津2012/11/27朝) | ||||||||||||

|

|

|||||||||||

| 「ふう爺さん」はアニメ画家の前田康成さんが見つけた「富士の雪形」で、富士河口湖町船津、小立、河口方面から冬の間見ることができます。上の写真は船津の町民グランド近くから朝撮影したものです。 「ふう爺さん」は上右写真の黄色い線で表した部分で、吉田大沢の右の尾根と小御岳流し、五合目の横道に囲まれたところです。髭のおじいさんの顔が左向きに見えます。比較的長期間、旧河口湖町のどこからも見える観察しやすい「富士の雪形」です。 |

||||||||||||

| カエルくんと帆かけ舟(↓、富士吉田市農村公園2012/11/20朝) | ||||||||||||

|

|

|||||||||||

| 「カエルくん」は私がつけた名前です。富士吉田市から見ると吉田大沢の山頂部右にあります。 吉田口登山道山頂の久須志岳と白山岳のすぐ下です。カエルの顔と胸上部ぐらいで、カエルが右向きに空を見上げているように見えます。 この部分は昔から富士吉田市の大明見や小明見で人の顔に見えると言われていた場所かもしれません。 私にはカエルに見えるので「カエルくん」と命名しました。富士五湖地方から東京などへ行った人に早く帰ってきて欲しい願いが「カエルくん」の雪形になっているのかも知れません。 「帆かけ舟」も私がつけました。 場所はスバルライン終点五合目から吉田口六合目に向かう横道の途中の沢です。 この雪形は船津から見ると「恐竜」に見える場所です。北富士演習場から見ると「ジェット機」に見えます。 吉田大沢の最下流部ですので、最近の崩落で林が無くなって雪形が出来たのかと思いましたが、かなり昔の写真でも確認できたと思いました。記憶が定かでないのでまたの機会に昔の写真でも、この雪形があったかどうか検証したいと思います。 「帆かけ舟」の雪形は昭和初めの報告に出てきますが、ここかどうか特定できていません。 |

||||||||||||

| 船津の大猿(↓、富士河口湖町船津2012/11/27朝) | ||||||||||||

|

|

|||||||||||

| 「船津の大猿」は富士河口湖町生涯学習館で富士の雪形展をやっていたとき、私の解説を聞きに来ていた人が見つけました。その後、山中湖でも「大猿」が見つかりましたので、この大猿は「船津の大猿」としました。「ふう爺さん」の右目の部分が口になって、小御岳流し最上部にあります。 「富士の雪形」「船津の大猿」も冬の間長期に観察できます。 富士山に本物の猿はいないとされています。エサがないからだと思います。しかし、富士信仰では猿が良く出てきます。 この大猿もそんな信仰の気持ちが雪形となって表れたのではないでしょうか。 |

||||||||||||

| ↑頁トップへ 富士北麓−瑞穂通信=富士みずほ通信 http://www.fjsan.net | ||||||||||||